При любом использовании данного материала ссылка на первоисточник обязательна!

средства, рекомендуемые в качестве восстанавливающих для спортивно-медицинской практики, проходят также контроль на так называемую допинговую активность.

Значит ли это, что спортсмен не может употреблять любые лекарственные средства, утвержденные фармкомитетом Минздрава СССР. Это не совсем так. Ведь вещества, принимаемые перед соревнованием с целью «острой», искусственной стимуляции работоспособности, и средства, направленные на повышение защитных свойств организма и ускорение восстановления, отнюдь не однозначны. При больших нагрузках, особенно следующих друг за другом с небольшими интервалами и предъявляющих организму большие требования, ему надо помогать быстрее восстанавливаться. Это значительно повышает эффективность тренировки и предупреждает нарушения в состоянии здоровья. Вот почему наряду с рациональным режимом, широким использованием переключений и восстанавливающих упражнений в ходе занятая и в конце его, массажем, гидропроцедурами, рациональным питанием врач может назначить и некоторые фармакологические средства. Они помогут быстрее восстановить витаминное равновесие и усилить синтез белков, улучшить регуляцию процессов обмена. Важно лишь быть уверенным, что эти средства не относятся к искусственным стимуляторам работоспособности. Необходимо отметить, что в реали-

зации применения различных фармакологических средств для ускорения процессов восстановления огромная роль принадлежит врачу, на которого возложены ответственность за правильное назначение препаратов с учетом нагрузок в тренировочном цикле, соблюдение требований в отношении дозировок и т. д.

В заключение следует отметить, что проблема допинга чрезвычайно сложна. Она связана не только с биологией организма спортсмена, но относится и к морально-этическим проблемам спорта. Борьба против допинговых лекарственных средств в спорте — это борьба за сохранение идеалов честной спортивной игры и товарищества, взаимного уважения в процессе спортивного состязания. Применение фармакологических средств для повышения работоспособности несовместимо с честной спортивной борьбой.

Международная спортивная общественность, представители советской -спортивной медицины активно поддерживают акции против использования допингов именно потому, что лишь при этих условиях спортивные соревнования выявляют победителей, достижения которых бесспорны и не являются результатом воздействия фармакологических средств.

Проводимая в Антидопинговом центре ВНИИФКа работа в этом направлении является наглядным подтверждением вышесказанному.

ВЛИЯНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СХВАТКИ НА СТИЛЬ БОРЬБЫ ДЗЮДОИСТОВ

В. А. Толочек, В. С. Дахновский, кандидаты педагогических наук, ВНИИФК

В ряде исследований, проведенных в боксе и фехтовании (С. Н. Белоусов, Л. С. Битехтина, А. В. Дмитриев и др.), показано, что предпочитаемая тактика ведения поединка и складывающийся стиль деятельности (атакующий, контратакующий, защитный и комбинированный) во многом обусловлены свойствами нервной системы, темперамента и личностными особенностями спортсменов. О. А. Сиротин, изучавший особенности соревновательной деятельности борцов, различающихся по свойствам нервной системы, отмечает, что спортсмены с большой силой нервных процессов («сильные») предпочитают атакующий и прямолинейный стиль борьбы, борцы с меньшей силой нервных процессов («слабые») — игровой стиль.

Изучение индивидуального стиля в этих исследованиях (С. Н. Белоусов, А. В. Дмитриев, О. А. Сиротин) главным образом сосре-

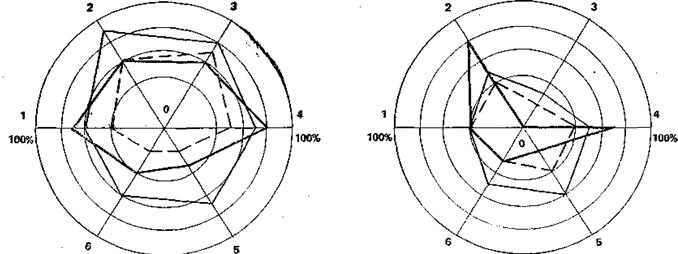

доточено на его внешних признаках или на форме стиля деятельности спортсмена. Результаты исследований (В. А. Толочек, Ю. А. Шулика, Г. Б. Горская) показали, что у борцов высокой квалификации отсутствует статистически достоверная связь между силой нервных процессов и предпочтением вида тактики. Однако у борцов, различающихся силой нервных процессов по возбуждению, при одинаковой тактике ведения схватки стиль борьбы имеет внутренние специфические различия, т. е. имеет различную структуру.

Нами было сделано предположение: 1) существует различие в структуре индивидуального стиля и форме его проявления в деятельности; 2) форма проявления типологически обусловленного индивидуального стиля зависит от тактической ситуации схватки.

Задачей настоящего исследования было определить особенности влияния тактической си-